*本記事は拒食症・過食症(神経性やせ症・神経性過食症)を中心に据えて書いています。

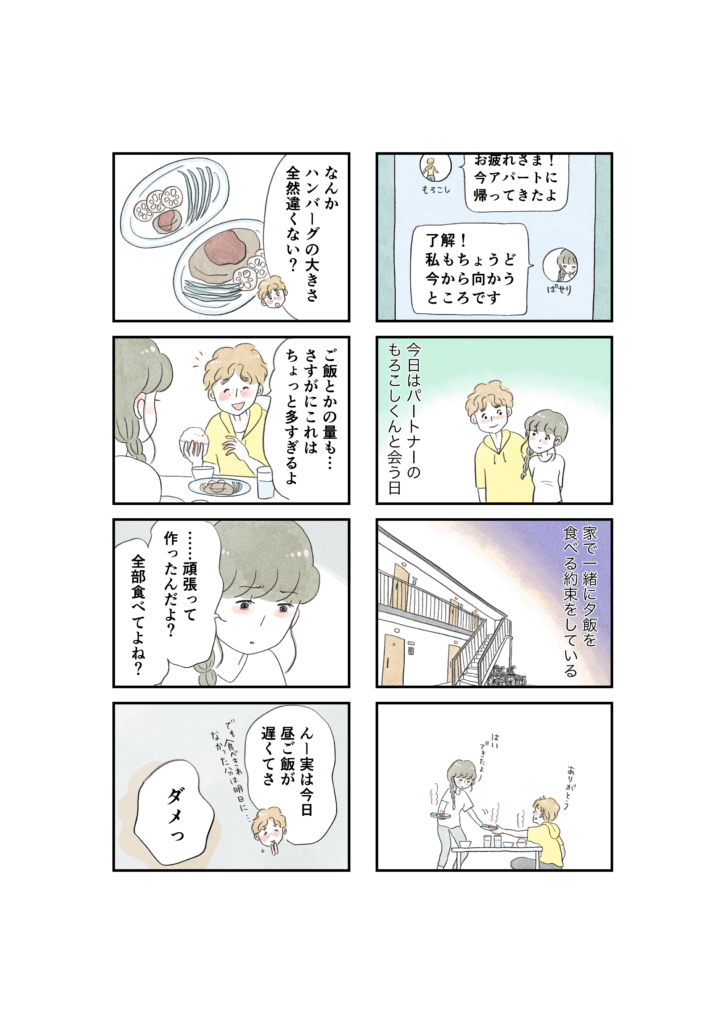

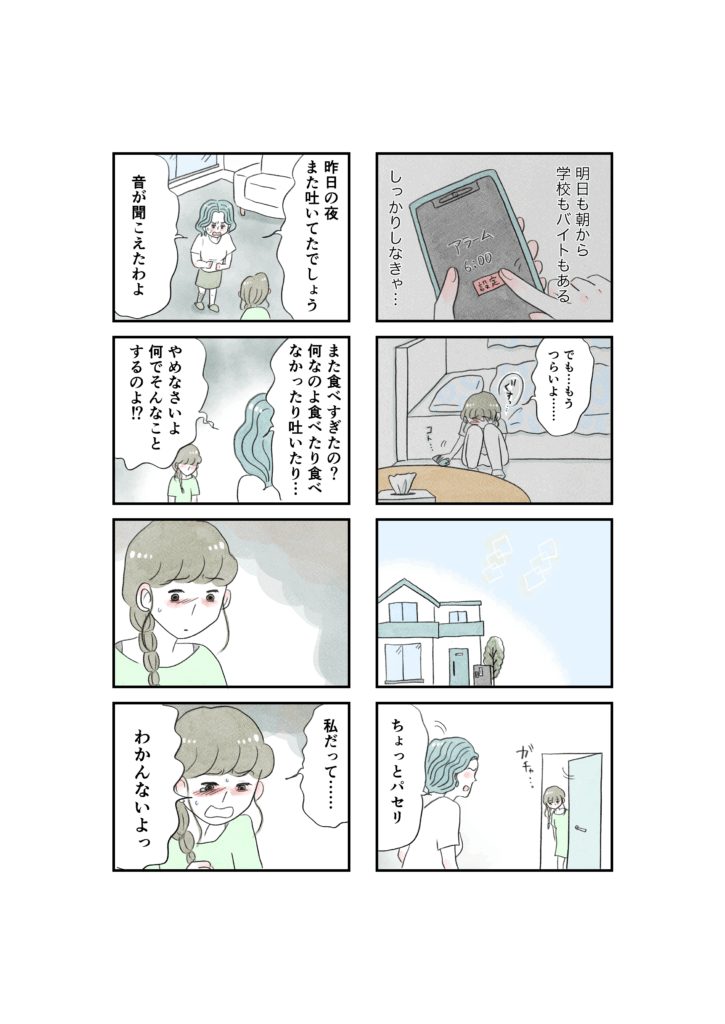

ぱせりちゃん、最近ちょっと辛そうだね。

うん…ダイエットが上手くいって体重が落ちてた時はむしろ体調も気分も良かったのに、最近は小さなことで落ち込んだりイライラしてばっかり。家族とも家に帰るたびに喧嘩してて、もうなんか疲れちゃった…。

そっかあ…本来自分が安らげる場所でピリピリ張りつめてしまうのは、しんどいよね。落ち込みやすくなったりイライラしたりするのも、実は摂食障害の症状のひとつだったりするんだよ。もしかしたら、ぱせりちゃんの思惑とは別に、病気がぱせりちゃんのイライラや落ち込みを刺激しちゃっているのかも。

そんな何でもかんでも病気のせいになんて出来ないよ!私自身がコントロールできてないだけだよ…

思い出してみて!前にお話ししたとき「過食や嘔吐の衝動は自分でコントロールできない病気の症状」ということを伝えたでしょ?感情の落ち込みやイライラも同じ。ぱせりちゃんが自分の意思でコントロールできる部分を超えて、イライラや落ち込みを起こすメカニズムがあるんだよ。

メカニズム??

ちょっと難しい話になっちゃうかもしれないけど…例えば、拒食や過食嘔吐の症状に伴ってブドウ糖が不足すると、脳機能が低下してイライラしたり落ち込んだり、集中力が低下したりするんだよ。他にも、トリプトファンやメチオニンといった必須アミノ酸が不足すると、気分が落ち込みがちになったり。鉄分が不足すると貧血気味になって、疲れやすい、ぼーっとする、イライラする、といった症状に悩むこともある。月経のとき、ホルモンバランスの崩れや、鉄分の不足がPMS(月経前症候群)などを引き起こすこともこともあるよね。それと同じだと思えば、少し想像しやすいんじゃないかな?

うーん、確かに生理のときってイライラしちゃったり気分が落ち込むこと、あるよね。血が出てるから鉄分不足になって、それで気分も落ち込んでるってことなのかな?

そうそう。もちろん、摂食障害の場合は、こういった栄養素の不足によって引き起こされる気分の浮き沈みだけじゃない。過食嘔吐をしてしまった後には、ぱせりちゃんも話してくれた「罪悪感」から自分を責めすぎて抑うつ症状が出たりすることもあるよね。

つまり拒食や過食、そして過食嘔吐や下剤の使用といった摂食障害の症状は、身体にも影響するけれど、心にも大きな影響があるものなんだ。今日は摂食障害と心・身体の関係について考えてみない?

そっか…自分が感情コントロール出来てないだけって思って辛くなってたけど、栄養不足が作用してる心の変化もあるのかもしれないってことだよね。勉強してみる!

摂食障害と心の関係

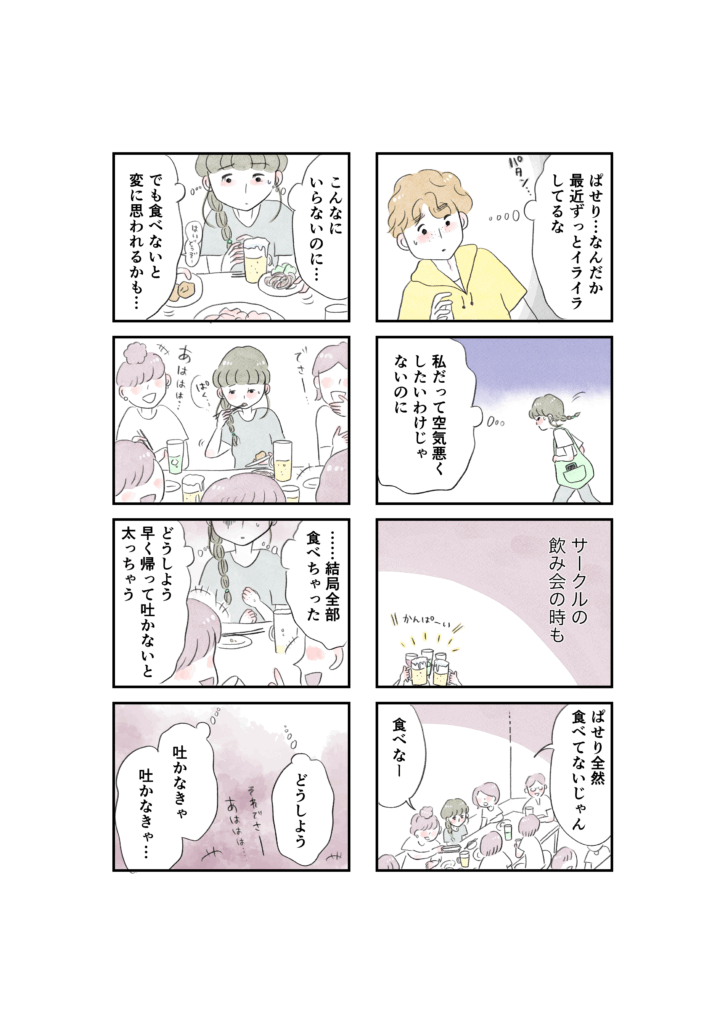

さっきも少し触れたけれど、摂食障害が心に影響して出てくる症状には、抑うつ、強い不安感、強迫的な気持ちなど、こんなものがあるよ!

抑うつ、強い不安感、脅迫的な気持ち…うん、何となく私にも当てはまるものもあるかも。

摂食障害が心にも影響して、こういう症状が出てくるってことは覚えておいてほしいな。でもそれ以前に、そもそも摂食障害は、心の問題から生まれるものなんだ。つまり、根本的には身体を整えるだけじゃなくって、心をケアしてあげる治療が必要になるってことだね。

確かに、身体もしんどいけど、メンタル的にしんどい感じの方が今の私は強いかも…

ただ簡単に心のケアと言っても、人によってケアするべき対象の問題は異なるから、複雑なんだ。摂食障害の原因は人によって違って、特定できないからね。

え、病気なのに、なにが原因で摂食障害になるのかは、特定できないの?

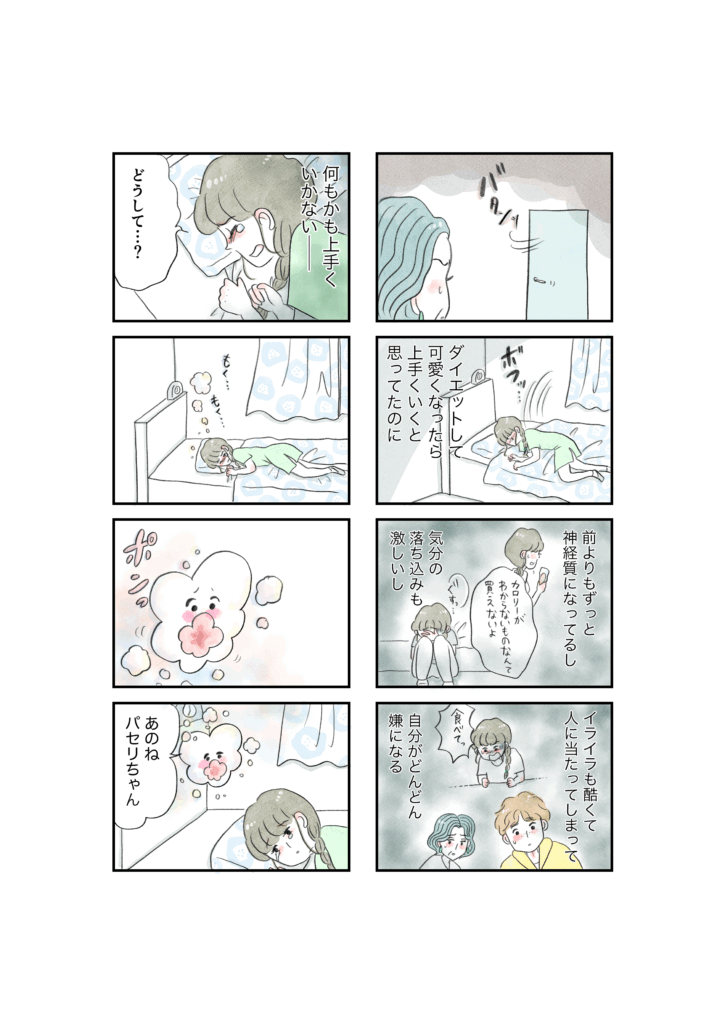

そうなんだ。ダイエットが「きっかけ」になる人は多いんだけど…「原因」はもっと他にあったりするんだよ。例えば、痩せていることを美化するルッキズムの風潮だったり、受験や職場でのストレス、家族や友人などの人間関係…そういった社会的な要因。他にも、完璧主義・自分の感情を抑え込みやすいといった性格的特徴や発達特性に関わる心理的要因、そしてセロトニン・アドレナリンといった神経伝達物質の機能異常、一部の遺伝的特性といった生物学的要因まで…色々な要素が複合的に絡み合って、摂食障害という病気に結びついているんだよね。

わわわ…なんか難しい言葉がいっぱい…よくわかんないけど、ストレスとか元々の性格とか、痩せてる子がかわいい!みたいなトレンドとか、色んな原因が根っこの方にあって、実際に摂食障害になるきっかけとしてダイエットがあるかもってことだよね。

そういうこと!何か思い当たるところ、ぱせりちゃんにはあるかな?

うーん…確かに私も、お母さんに「なんで摂食障害になっちゃったの?」って聞かれたとき、自分でも原因がわからなくってうまく答えられなかったの。パートナーにデブって言われたのがショックでダイエットを頑張ったのがきっかけだったんだけど…。そのあとは、痩せてきれいになったねって言われることでどんどん加速しちゃった気もする。でもそれよりもずっと前から完璧主義って言われてたから、こうやって痩せていなくちゃって必死になっちゃうのも私の性格の問題なのかな、とか…グルグル考えちゃう。色々な原因が積み重なって今があるから、なんで摂食障害になったの?って聞かれると、これが原因!って一言で説明できないんだよね…

そうだよね。例えば胃腸炎のように「Aという食べ物を食べたからBという症状が出るので、Cという薬を処方したら良くなる」…そんな風に単純な構造で説明できると、ぱせりちゃんもお母さんもすっきりするのかもしれないね。けれど実際には、もっともっと複雑な「原因」そして「きっかけ」が、1人1人違う形で存在するんだ。その結果として、自分は痩せていないと価値がない、体重や体型をコントロールしなくちゃ!って、強い体重や体型へのこだわり、そして拒食や過食、過食嘔吐といった症状につながっていくんだね。

そっかぁ…そしたら、体重とか体型に対する「こうじゃなきゃダメ!」ってこだわりと、その更に根っこにある心の問題まで、解決しないといけないってことだよね。

ぱせりちゃんの言う通り、なんで痩せていなくちゃダメだと思うようになったのかを振り返ったり、そういうこだわりを生み出す自分の思考の癖を見つめ直したり、日常の強いストレスに対する対処法を過食や嘔吐以外で見つけてみたり…こういうことが、治療の方向性になるよ。

うーん…でも、そんな風になんで、って聞かれても、自分では「痩せていないといやだ」ってもう思っちゃってるし、それ以上でもそれ以下でもないんだけど。

ひとりで考えるのは結構難しいよね。もしかしたら、ぱせりちゃんも気が付いていない幼少期の体験が大きな根本原因かもしれないし、日常の小さな体験の積み重ねで作り上げられた思考の癖が問題かもしれない。その「なんで」をひも解いて、一緒に考えてくれるプロが、心理士さんなんだ。

そっか。心理士さんに話を聞いてもらうだけでお金を払うなんて、それで何が変わるの?って思ってたことも正直あったんだけど、こうやって摂食障害に悩んでいると、確かに一人では自分のことを冷静に見つめ直すなんて難しいって思っちゃう。プロの力を借りないと分からないこともあるのかな…

うんうん。もちろん、心理士さんにも色々な人がいて、扱う心理療法も様々なんだ。まずはどんな心理療法があるのか、調べてみても良いかもしれないね!

摂食障害と身体の関係

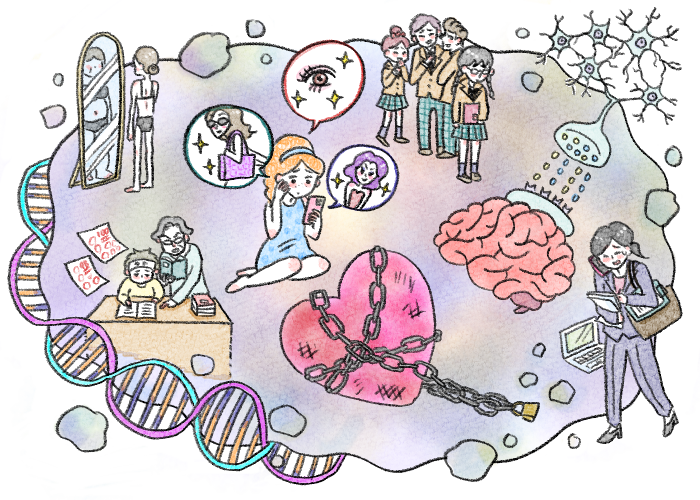

そして、摂食障害のもう一つの大きな特徴は、心はもちろんのこと、身体にも深刻なダメージがでるってこと。

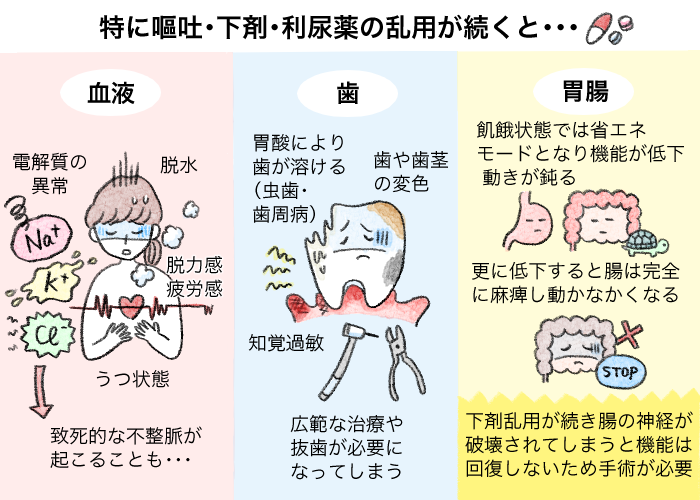

実際に身体にはどんな影響があるのか、図にまとめてみるとこんな感じ!

こんなに身体に影響があるんだ…!!なんかちょっと、怖くなっちゃうな。

そうだよね。自分の身体はどうなっちゃうんだろう?って不安になっちゃうかもしれないけど、逆にちゃんと回復すれば、心と身体どちらの症状もなくなっていくってことだから、安心してね。特に過食嘔吐や下剤の使用、そして極端な低体重が続いていると、身体症状も深刻な合併症が出てしまうんだ。まずは嘔吐や下剤の使用を止めること、そして極端な低体重を脱することが、どうしても必要になるんだよね。

言ってることは頭では分かるよ。でもそんなこと言われても、過食を止めたくても止められないから困ってるんだよ…

うんうん、そうだよね。突然やめろって言われて簡単に辞められるものじゃない。でもね、過食嘔吐や下剤の使用は、辞められなくなる「悪循環のパターン」があるんだ。逆に言うと、その止め方にもパターンはあるんだよ。

過食嘔吐の止め方?必ず止められる方法があるの?

必ず止められるというより、これがないと止まらない、に近いかな。ぱせりちゃん、普段の食事と、過食嘔吐をするときの食事は、どんなパターンが多いのか教えてくれる?

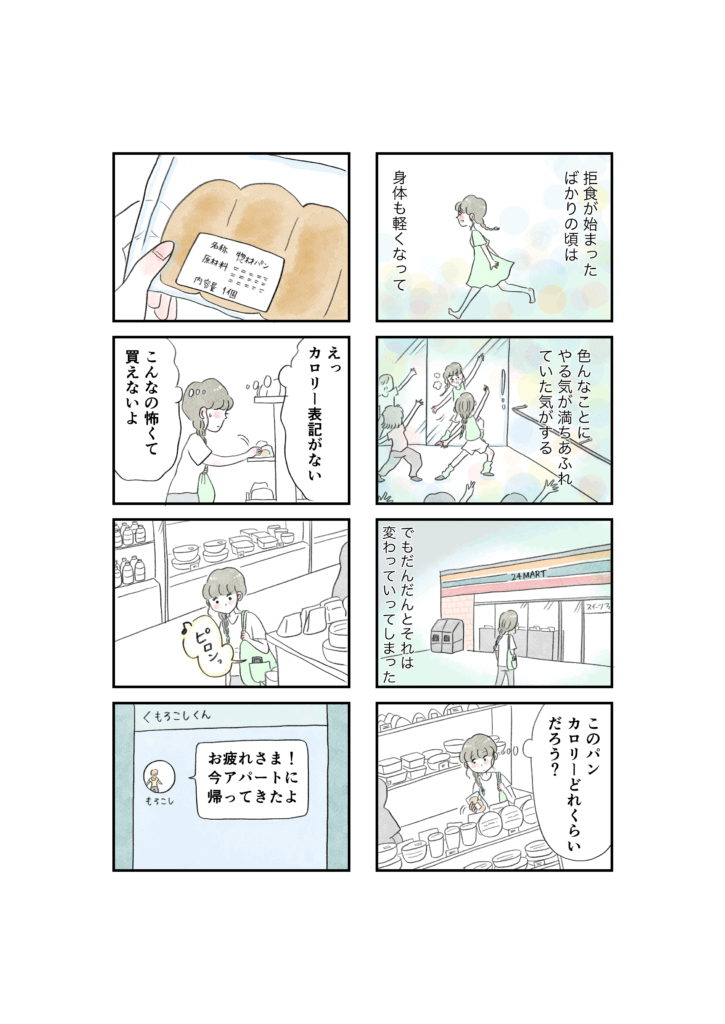

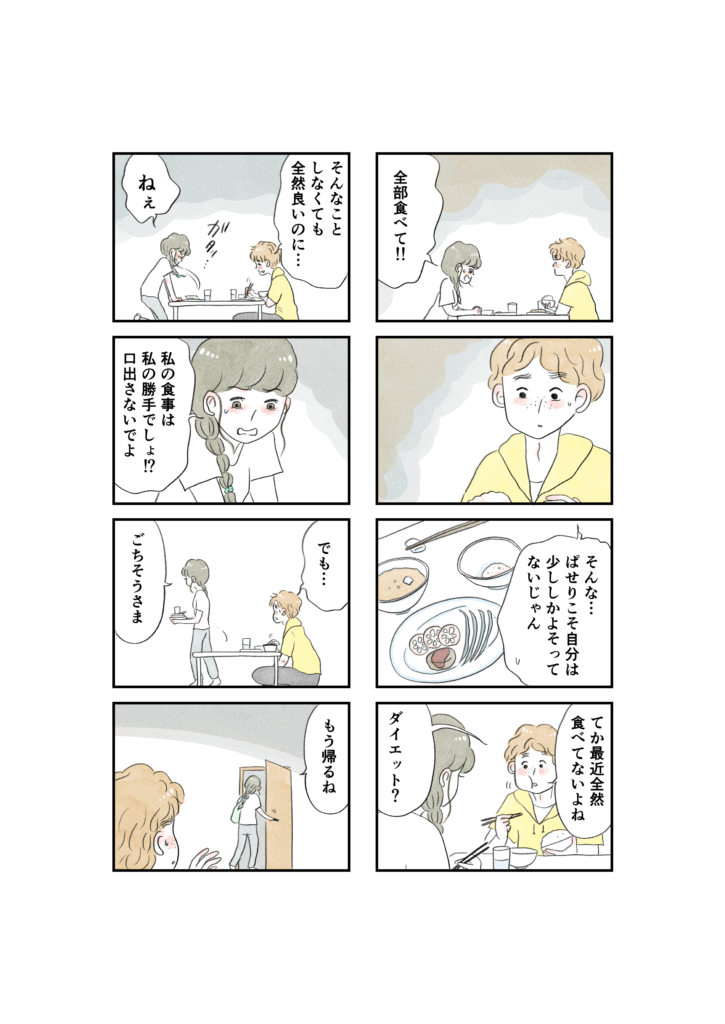

私の場合は…普段の食事は、生野菜か蒸し野菜と、たまにカロリーが250 kcal以下に収まるおにぎりかパンをコンビニで買う感じかな。揚げ物とか甘いものは極力避けてるんだけど…逆に夜、ひとりになった時に、すごく食べたくなっちゃうの。それでスーパーで安くなってる菓子パンとかスイーツを買って、たくさん食べて…怖くなって、吐いちゃうんだよね。

うんうん、教えてくれてありがとう。夜ひとりで過食嘔吐があると、しんどいよね…!実はね、今教えてくれた食事内容の中に、過食嘔吐を続けてしまう悪循環のパターンがあるんだ。

どういうこと??

ぱせりちゃんは、普段食事を節制しているよね。それはきっと、前半にお話してくれた強い体重や体型へのこだわりから来るものだと思う。痩せていなきゃダメだ~って思って、食事を制限していると、身体や脳が栄養不足になり、飢餓状態になっていくんだ。そうすると、身体を守ろうとした脳が、食べろ食べろ~って強く身体に働きかけるんだよね。これが、ぱせりちゃんの言っている「すごく食べたくなっちゃう」状況なんだ。つまり、過食を生み出しているのは、日中の拒食・絶食状態なんだよ。

食べないダイエットしてると、痩せた後に食べたくなってリバウンドしちゃう、みたいな感じかな?

そうそう!拒食・絶食状態から身体が飢餓状態になって、過食衝動につながる。でも、絶対に痩せていたい、という体重・体型へのこだわりはあるから、怖くなって吐いちゃったり、下剤を使ったりして帳消しにしようとしてしまうんだよね。この「痩せていたい」ってこだわりを手放していくのは時間がかかるから、簡単に過食をしても嘔吐しない、というのは難しいよね。だから、まずは「過食を止める」ことが必要になるんだ。

私も何回もそう思って、過食しそうな時に頑張って止めようとしてるよ!でもどうしても我慢できなくて…

そうだよね。身体が飢餓状態になった後の生理的な現象だから、なかなか意志の力で止められるものではないんだ。くしゃみも生理的な現象の一つだけど、止めようとしてもなかなか止められないよね。それと同じ!

えええ、くしゃみと同じって…そこまでは考えてなかったな。意志が弱いんだって思ってたけど、確かに生理的現象って言われたら、止められなくても仕方ない…かも。

大事なのは、意志の力で無理やり止める、ではなくて、過食を生み出す飢餓状態そのものを抜け出すことなんだ。つまり、月並みな言葉にはなるけど、ちゃんと規則正しく食べること。これが一番、飢餓状態を抜け出して、生理的な過食衝動を抑えるために必要な事なんだよ。

じゃあ、過食を止めるためには、一回太らなくちゃいけないの?それはどうしても嫌だと思っちゃうよ…

ぱせりちゃんがそう思うのは自然なことだよ!体重や体型へのこだわりが強い時に、こうやって「規則正しく食べなさい」なんて言われちゃうと、すごく怖い気持ちもあると思う。だからこそ、前半で話していた「心理療法」を通じて、体型・体重へのこだわりや、それを生み出す思考の癖を見つめ直して、少しずつ手放していくこと。これが重要になるよ。心にアプローチしながら、同時に少しずつ、栄養も改善していく。そうすれば、飢餓状態が改善されて、過食からの嘔吐といった悪循環を断ち切ることが出来そうじゃない?

理屈としては、何となく分かる。でも、やっぱり治療を通じて太らされるって思ったら、嫌だなって感じちゃう…

中々すぐには前向きになれないよね。こういった食事・栄養の改善も、ひとりで取り組み続けるのは難しい。だからこそ、必要に応じて入院することで、規則正しい食事を食べる練習をしたり、管理栄養士さんによる栄養指導を受けたりすることもあるよ。

体重・体型へのこだわりを手放して、過食や嘔吐といった方法以外のストレス対処法を身に着けて、それと同時に少しずつ栄養も改善していくこと。そのそれぞれに、適切なプロの手を借りること。これが心にも身体にも、必要なことかもしれないね。

心と身体、どっちが先に良くなるの?

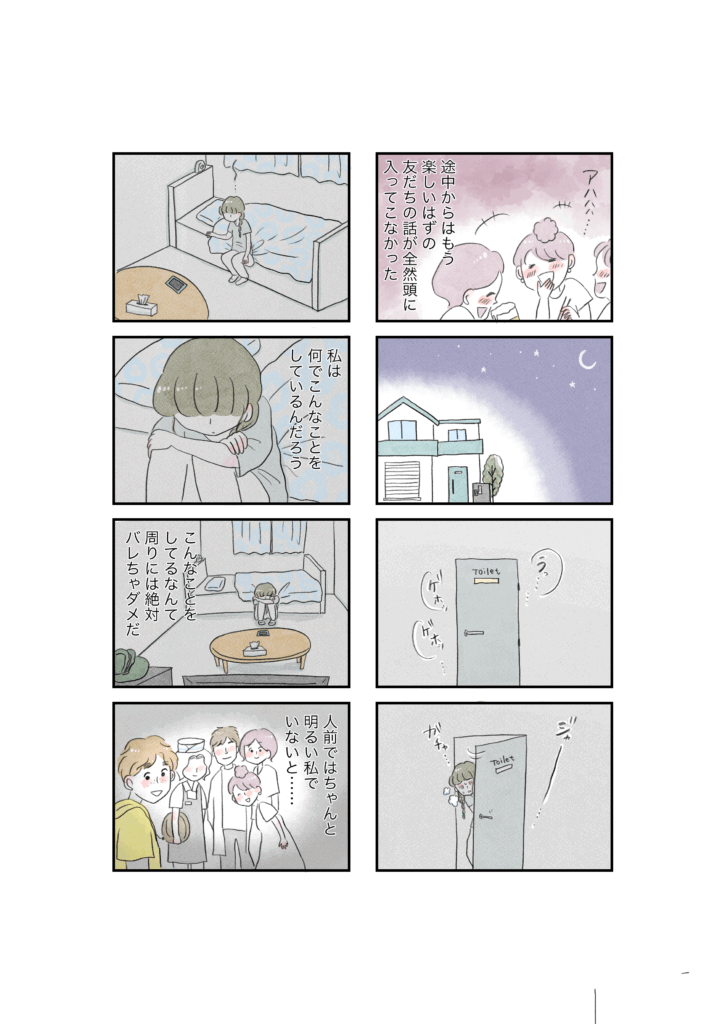

心と身体へのアプローチを同時にしていくことが大事、というのは良く分かったよ。結局、どっちの方が先に良くなるの?今過食嘔吐の症状がある私が、治っていくときどんな変化があるのか…あんまり想像できないんだけど。

良いポイントに気づいてくれたね!実は、心の回復と身体の回復は同時に起こるとは限らないんだ。栄養状態が改善して、身体の症状が良くなった後も、心の回復が追いつくまでには1年ほど時間が必要、というデータもあるよ。

そっかあ。じゃあ、ごはんを食べて身体の症状が楽になっても、そのあともちょっと踏ん張り時が続くんだね。

そうなんだ。この心と身体の回復期間にズレがある、ということを認識していないと、周りの人とすれ違ったりしてしまうこともあるよ。例えば、家族や友人、パートナーなどの周りの人からすると「体重が戻った・”普通に”食べられるようになった=回復した」と思ってしまったりするんだけど…実はまだ当事者本人からすると苦しい気持ちを持っていたりするんだよね。身体の回復を果たしてからの踏ん張り時は再発してしまうことも多いから、この時の周りからのサポートはすごく大事になるんだよ。

周辺者の方(摂食障害当事者の方を見守る家族等)の体験談はこちら!

そっかぁ…確かに、自分がまだしんどくて、必死にご飯を食べているかもしれない時に、周りから「もうなんでも食べられるようになったんだね」とか言われたら、すごく嫌かも。そんな簡単じゃないのにって思っちゃう。

そうだね。本人の中に複雑な気持ちがありながら戦っているんだってことを、周りはもちろん知っていてほしい。それに何より、ぱせりちゃん本人も、そんな自分の頑張りを認めてあげてほしいな。焦りすぎず、一緒に少しずつ心と身体の様子を見ていこうね!

おわりに

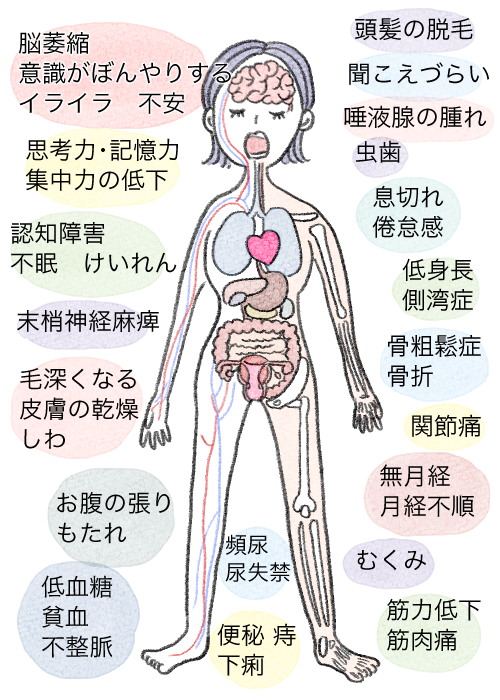

摂食障害は個人が生まれ持っている体質、性格傾向、周囲からの影響など、多くの因子が絡み合って発症する“こころの病気”です。

しかし、“こころの病気”であるにも関わらず食べ物や栄養が関係するために、結果として多くの身体の問題が生じ、体調が悪くなってしまいます。病気の期間が短いとこれらの身体の問題は比較的元に戻りやすい(可逆的)ですが、長い年月の間病気を患っていると、元の健康な状態に戻れない(不可逆的)深刻な身体の問題が生じることもあります。

治療はこころと身体の問題を同時に扱いますが、「こころ」の問題は「食事や体の問題」よりも遅れて回復することが知られています。このため、回復過程で中々「こころ」の回復が実感できず辛い思いをするかもしれません。治療者や周りの人々のサポートを受けながら、じっくりと取り組むことが大切です。

参考文献:

Deloitte Access Economics. The Social and Economic Cost of Eating Disorders in the United States of America: A Report for the Strategic Training Initiative for the Prevention of Eating Disorders and the Academy for Eating Disorders. June 2020. Available at: https://www.hsph.harvard.edu/striped/report-economic-costs-of-eating-disorders/.

Galmiche, M., Déchelotte, P., Lambert, G., & Tavolacci, M. P. (2019). Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period: a systematic literature review. The American journal of clinical nutrition, 109(5), 1402–1413. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy342

Arcelus, Jon et al. “Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies.” Archives of general psychiatry 68,7 (2011): 724-31. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.74

The Trevor Project. (2022). Research Brief: Eating Disorders among LGBTQ Youth. https://www.thetrevorproject.org/research-briefs/eating-disorders-among-lgbtq-youth-feb-2022/

Steinhausen HC. Am J Psychiatry 159: 1284-1293, 2002.

Steinhausen HC, Weber S. Am J Psychiatry 166: 1331-1341, 2009.

Couturier et al,. Int J Eat Dis. 2006)

中西由季子:栄養学から考える摂食障害.心身健康科学 12(1),19-23,2016

小児心身医学会:小児心身医学会ガイドライン集改訂第2版「小児科医のための摂食障害診療ガイドライン」;南江堂,2015

柴山修、吉内一浩:各科で遭遇する女性医療 ‐ライフステージ別にみた女性の健康問題‐ 食行動の変化に伴う体重減少や体重増加.治療 95(11),1834-1838,2013

西園マーハ文:摂食障害の支援.児童青年精神医学とその近接領域 58(4),532-536,2017

切池信夫:働く女性の摂食障害.産業精神保健 16,685-689,2008