食事と切り離せない摂食障害は、日常のなかで症状から距離を取ることが難しい病気。だからこそ、一歩立ち止まって考えるためのイベント「私を知り、私を創るご自愛日」を開催しました。

第一部では、臨床心理士・品川博二先生をお招きし、自律神経やポリヴェーガル理論を手がかりに、摂食障害の症状と心の仕組みをひも解く講義を実施。

講義では「過食嘔吐は不安を封じるためのダミーシステム」というユニークな視点や、グループシェアリングによって自己理解を深められる可能性が紹介されました。

症状を単なる問題として否定するのではなく“役割を持った行動”として捉えること。少し難しいですが、解説版まとめ記事としてレポートを作成しました。

*イベント後半のアートイベントのレポート記事もぜひご覧ください!

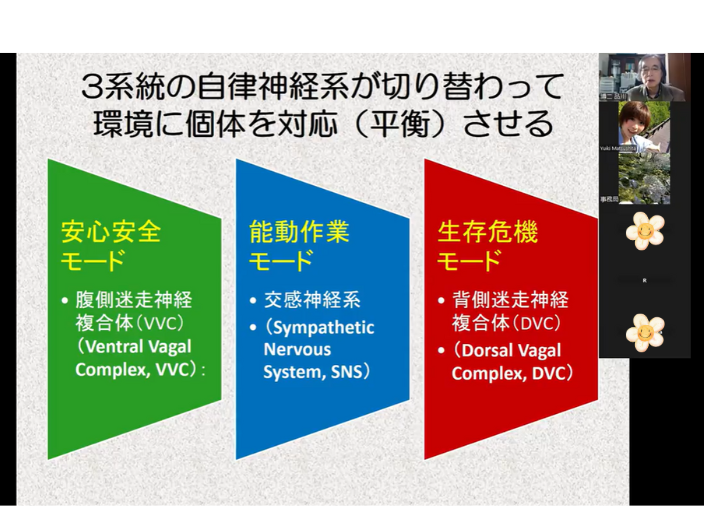

自律神経の働きとポリヴェーガル理論

講義の前半では、まず「自律神経」の基本的な働きについて整理がありました。

- 交感神経:緊張・興奮・戦う/逃げる反応を担うアクセル

- 副交感神経:休息・安心・リラックスを促すブレーキ

この2つがバランスを取ることで心身が安定します。

しかし現代社会では、このバランスが崩れやすく、不安や不眠、適応障害などさまざまな不調につながると指摘されました。

さらに紹介されたのが、近年注目されている ポリヴェーガル理論。

アメリカの神経科学者スティーブン・ポージェスが提唱した理論で、自律神経を「安心安全モード」「能動的防衛モード」「生存危機モード」の3階層で捉える考え方です。

- 安心安全モード(腹側迷走神経):人とつながり、安心感を得られる状態

- 能動的防衛モード(交感神経):緊張や闘争・逃避に備える状態

- 生存危機モード(背側迷走神経):極度のストレスでフリーズしてしまう状態

参考:ポリヴェーガル理論と性暴力被害者の心理について解説した記事

https://www.nhk.or.jp/minplus/0026/topic049.html

品川先生は「自律神経は体の中の問題だけでなく、他者との交流にも影響を及ぼす。人は安心安全を仲間とのつながりから得ている」と解説。

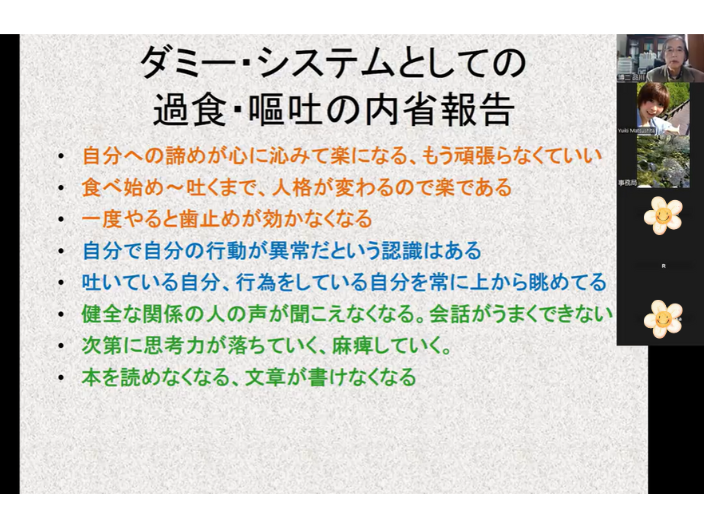

過食嘔吐は「カオスを封じるダミーシステム」

講義の中盤では、摂食障害の症状、特に過食嘔吐の意味についてユニークな視点が示されました。

過食嘔吐は本人にとって「意味がない」と分かっていても繰り返される行動です。先生はこれを「カオス(不安)を封じるダミーシステム」と説明しました。

- 人は強い不安=カオスに直面した時、それを制御するために「儀式的な行動」に頼ることがある。

- 過食嘔吐は、その一例として「混乱を一時的に整理するための自律的なシステム」として働いている。

実際にクライエントの報告では「過食嘔吐をしているときは自分が変わって楽になる」「やめたいのに止められない」という声が寄せられるとのことでした。

症状は苦しい一方で「カオスに飲み込まれるよりはマシ」と感じる側面もあるため、それがやめられない理由の一つになる。

この視点は、症状を単なる “問題” として否定するのではなく、「その人を守る役割を持った行動」として理解する大切さを示していました。

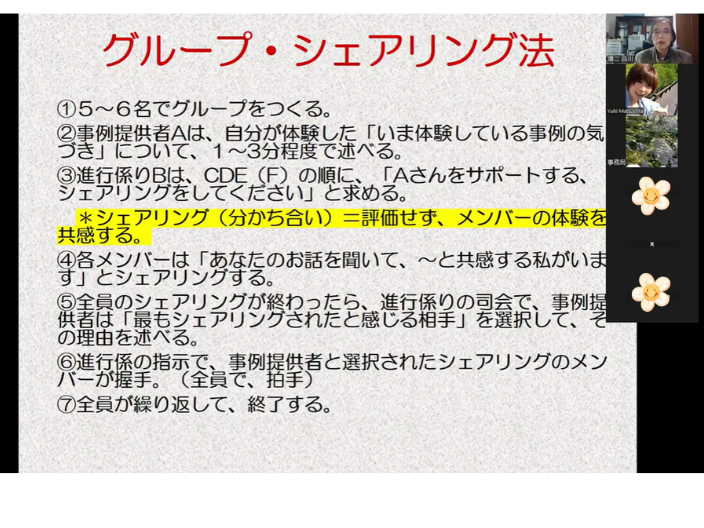

グループシェアリングの実践

後半では、品川先生が長年実践してきた「グループシェアリング」についての紹介がありました。

参加者が順に自分の体験を語り、周囲が「その話を聞いて自分はどう感じたか」を共有する方法です。ポイントは、相手の体験を評価するのではなく、「私も似た経験がある」「私の場合はこうだった」と自分の体験を分かち合うこと。

このプロセスにより、

- 自己否定的な視点から少し離れることができる

- 他者のまなざしを通じて自分を捉え直せる

- “自分の苦しみを共有しても大丈夫”という安心感が得られる

といった効果が期待できます。

品川先生は「個人カウンセリングで深く掘り下げることと、グループでの共感的体験を組み合わせることが重要。両者をリンクさせることで、言語化できない不安に向き合う助けになる」とまとめてくださいました。

ピアサポートが持つ意味

最後に強調されたのは「ピアサポート」の価値です。

仲間との語り合いや共感的な関わりは「ただ気休めになる」のではなく、ポリヴェーガル理論的にも「安心安全モード」に人を導く働きを持つのだと説明されました。

つまり、摂食障害の回復には、医学的治療だけでなく、安心できるつながりの場が欠かせないということです。

って言っても、いきなり地域の自助会に参加するのって勇気がいるよね。

グループでのお話だと、自分の聞きたい・話したい話が出来るのか分からないし…

たべこわちゃんでは、オンラインで元当事者の人と1:1でお話しできるピアサポートを提供しているよ。良かったら見てみてね~

摂食障害ピアサポート Ally Me

まとめ

今回の講義では、

- 自律神経と心のバランスの重要性

- 過食嘔吐を「不安を抑えるシステム」と捉え直す視点

- 個人カウンセリングとグループシェアリングの相互補完的な役割

- ピアサポートが科学的に意味を持つこと

が学びとして提示されました。

摂食障害の症状に苦しむ人にとって「なぜやめられないのか」という問いは重くのしかかります。

(実際これを書いている中の人も、心理士さんとお話して「今週はぜったい過食しないぞ!」と決めているのにやってしまう、を繰り返しては、自己嫌悪でいっぱいになっちゃってました)

けれど、その行動にも「役割がある」と理解することで、少しだけ、安心できることもあるかも…と思いました。と言いつつ、こんなことを言われても、中々気持ちを切り替えられないことも多いと思うんですが…!

これからも、症状の裏側にある心の動きについて、一歩立ち止まって考えるような時間を作りたいな、と思うイベントでした。